漫游西西里,迷失馬泰拉(南意10天記錄)

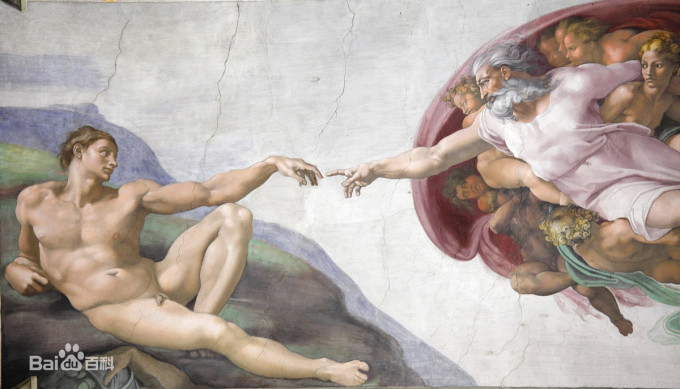

西斯廷教堂始建於1445年,是以教皇西斯托四世名字命名,是 羅馬 教宗的私用經堂,也是教宗的選出儀式的舉行之處。

1508年,教皇朱理二世為紀念其叔父西克斯特四世,請布拉曼特重建西斯庭小教堂,爾後又把米開朗基羅召來 羅馬 ,讓他停下正在進行的陵墓雕塑工程,要他塗掉教堂內的舊壁畫,為其重繪天頂上的壁畫。米開朗基羅沒有辦法只好接受(據說,布拉曼特與米開朗基羅存有芥蒂,因妒嫉米開朗基羅的雕塑任務,布拉曼特乃說服教皇,使其就範,迫使他放棄雕塑)。

米開朗基羅建議讓布拉曼特幫助製作繪畫腳手架。布拉曼特設計了一個懸掛式吊架,在屋頂上鑿了好些窟窿。米開朗基羅氣憤地問他畫到有窟窿處如何辦,後者無言答對。米開朗基羅就稟告教皇,撤掉他的吊架,要求另請幫手。天頂全部畫稿完成後,他決定讓助手來完成一部分繪製任務。但這些助手一開始就令米開朗基羅不滿,於是再度抹掉已畫上的部分,由他獨自一人來完成全部天頂畫。在這間短廊式的500多平方米的天頂上,畫家要完成全部壁畫加上裝飾,時間長達4年5個月(自1508年5月至1512年10月底),除了配製顏料的助手外,沒有第二個人上去幫助他,其繪畫工程之浩大和艱巨性甚難想象。由於長期仰面作畫,他頸項僵直,導致無法正常直立身體行走,看書讀信都要放置在頭頂仰視。那時,米開朗基羅不過37歲。

歌德曾評論說,“沒有到過西斯廷禮拜堂的人,無法瞭解一個人所能做的事。“---摘自網絡

《創世紀》:面積300平方米,畫面由9幅中心畫面和眾多裝飾畫部組成,共繪有343個人物,畫出上帝創造世界的過程。

《末日的審判》則位於正面壁上,充滿絕望陰沉的氣息,該畫描繪的是世界末日來臨時,基督把萬民召集在自己面前,分出善惡的情景。

米開朗基羅為瞭解決從下麵仰視畫中人物時,視線上所呈現的不協調比例,便將上面的人物畫得大一點,底部的小一點,以適應自下而上的觀賞效果。1541年揭幕時,這幅獨自完成的巨作引起轟動,然而,畫中裸體人物卻引發褻瀆神靈的爭議。二十多年後,米開朗基羅去世不久,教皇庇護四世就下令將所有裸體人物畫上腰布和衣飾,受命的畫家於是被戲稱為“內褲製作商”。

此畫上中心耶穌的右下方坐著的老人是使徒巴爾多祿茂,手中拿著一張殉道時所被割下之人皮,人皮上的臉,就是米開朗基羅自己。作者是有意畫上去的。這幅氣勢磅礴的大構圖,體現了米開朗基羅的人文主義思想,他要用正義來懲罰一切邪惡,“末日”意味著人類悲劇的崩潰。---摘自網絡

聖彼得 的大教堂(St. Peter's Basilica Church)又稱聖伯多祿大教堂、Vaticanae大殿。最早是建於西元324年,原始的構想只是一座小會堂,建於 聖彼得 墓穴的正上方,在十五世紀時開始改建,由伯拉孟特、米開朗基羅等建築師不斷設計並完善,是位於Vaticanae的一座天主教宗座聖殿,建於1506年至1626年,為天主教會重要的象徵之一。作為最傑出的文藝復興建築和世界上最大的教堂,其占地23,000平方米,可容納超過六萬人,教堂中央是直徑42米的穹窿,頂高約138米,前方則為聖伯多祿廣場與協和大道。 聖彼得 廣場的設計人是貝尼尼。堂內保存有 歐洲 文藝復興時期許多藝術家如米開朗基羅、拉斐爾等的壁畫與雕刻。---摘自網絡。

幾個世紀過去了,聖天使堡也經歷了一些變化:首先作為阻止西哥特人和東哥德人入侵的要塞,然後是作為監獄,最後改建成一座華麗的 羅馬 教皇宮殿。現為國家博物館,館內除了收藏有stuccoes、frescoes和 羅馬 教皇的住宅傢具外,古代的武器也是這裡的一項重要的珍貴藏品。聖天使堡前橫跨台伯河的聖天使橋是 羅馬 城中最美的橋梁,出自貝爾尼尼之手,是巴 洛克 式裝飾藝術傑作。橋上有十二尊天使的雕像,每個天使手上都拿著一樣耶穌受刑的刑具。---摘自網絡

餐廳的上菜速度,也非常符合 意大利 人慵懶的特性,讓我一度以為要錯過18點15的大巴。最後菜一上我們花了10分鐘不到趕緊吃完, 成功 上車。沒有預想中的堵車,不到七點就到機場了。辦理登機牌的時候,地勤人員看到 中國 護照又看到要飛 香港 ,說讓我們稍候,她得去咨詢能不能讓我們登機,嚇得爸媽以為要滯留 羅馬 。

我記得新聞明明只是說取消直航啊,不應該影響我們這種中轉的?後來地勤說是 香港 不讓飛,我澄清 香港 只是禁止14天內去過 湖北 或者 湖北 籍的人士進 香港 ,而我們不是。幾經溝通,終於讓我們辦理登機。

又一年的家族旅游順利結束,這一趟真的是世界文化遺產之旅啊。連續第4年,與家人一起看到了好看的風景、吃到了好吃的食物、遇見了善良的人、增長了一點點的知識,拓寬了一點點眼界,真好。

生命不息,旅行不止,永遠在路上。