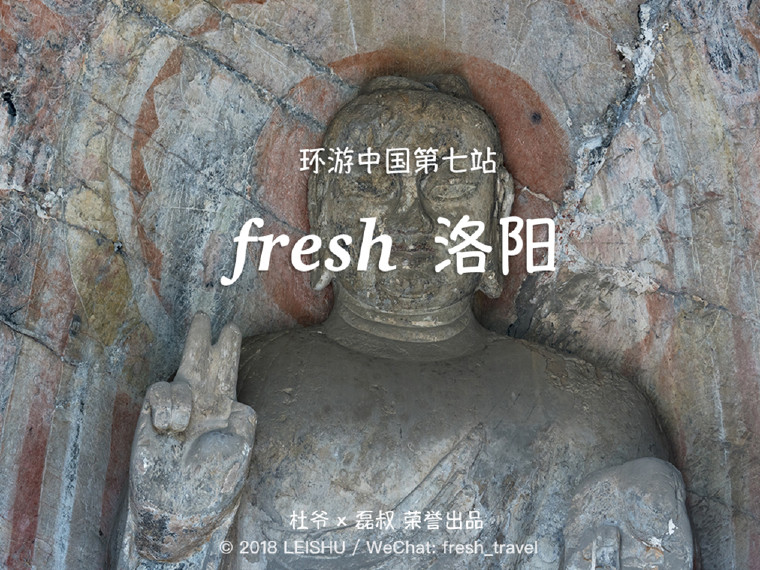

龍門石窟游記之香山寺

游覽完東山石窟,沿 石台 階下來,向前走,就看到香山寺......

東山石窟給觀賞者的是惋惜,完美是人定義追求的境界,但不完美是萬物直觀真實的呈現,人生又何嘗不是如此,事與願違,但最後總會學著釋然......

香山寺的清雅可以讓你飄然脫俗, 雖然只是那麼一瞬間的心靈除塵,也很知足感恩...... 香山寺的由來香山寺位於十三朝古都 洛陽 城南13公里處的香 山西 坳,與世界文化遺產—— 龍門石窟 西山窟區一衣帶水,隔河相望,與 龍門石窟 東山窟區和白園一脈相連,並肩鄰立。 因盛產香葛而得名。

香山寺的由來香山寺位於十三朝古都 洛陽 城南13公里處的香 山西 坳,與世界文化遺產—— 龍門石窟 西山窟區一衣帶水,隔河相望,與 龍門石窟 東山窟區和白園一脈相連,並肩鄰立。 因盛產香葛而得名。  香山寺修建歷程香山寺微始建於北魏熙平元年(公元516年)。唐垂拱三年(公元687年), 印度 來華高僧地婆訶羅( 日照 )葬於此,為安置其遺身重建佛寺。天授元年(公元690年),武則天在 洛陽 稱帝,建立武周王朝,梁王武三思奏請,敕名“香山寺”,並重修該寺,當時香山寺危樓切漢,飛閣 凌雲 ,巍巍壯觀,武則天常駕親游幸,御香山寺中 石樓 坐朝。留下了“香山賦詩奪錦袍”的佳話。唐大和六年(公元832年), 河南 尹白居易捐資六七十萬貫,重修香山寺,並撰《修香山寺記》,寺名大振,這篇文章開篇第一句即是對香山寺的推崇“洛都四郊山水之勝, 龍門 首焉, 龍門 十寺,觀游之勝,香山首焉”,此外,白居易還搜集了5000多捲佛經藏入寺中。白居易自號“香山居士”與如滿和尚等人結成“香山九老會”吟詠於該寺的堂 上林 下, 會昌 六年(公元846年)白居易去世,遺命葬於香山寺如滿大師塔側。

香山寺修建歷程香山寺微始建於北魏熙平元年(公元516年)。唐垂拱三年(公元687年), 印度 來華高僧地婆訶羅( 日照 )葬於此,為安置其遺身重建佛寺。天授元年(公元690年),武則天在 洛陽 稱帝,建立武周王朝,梁王武三思奏請,敕名“香山寺”,並重修該寺,當時香山寺危樓切漢,飛閣 凌雲 ,巍巍壯觀,武則天常駕親游幸,御香山寺中 石樓 坐朝。留下了“香山賦詩奪錦袍”的佳話。唐大和六年(公元832年), 河南 尹白居易捐資六七十萬貫,重修香山寺,並撰《修香山寺記》,寺名大振,這篇文章開篇第一句即是對香山寺的推崇“洛都四郊山水之勝, 龍門 首焉, 龍門 十寺,觀游之勝,香山首焉”,此外,白居易還搜集了5000多捲佛經藏入寺中。白居易自號“香山居士”與如滿和尚等人結成“香山九老會”吟詠於該寺的堂 上林 下, 會昌 六年(公元846年)白居易去世,遺命葬於香山寺如滿大師塔側。

宋金時期香山寺猶存,元末廢棄, 清康 熙年間重修,乾隆皇帝曾巡幸香山寺,稱頌“ 龍門 凡十寺,第一數香山”,這句詩摘自他當時所作的詩《香山寺二首》,被鐫刻在石碑之上,位於香山寺的乾隆御碑亭就矗立著這塊石碑,已有兩百多年了,清末民國初年,香山寺又漸荒蕪了,1936年香山寺進行重新修建後,為蔣介石慶祝五十壽辰而在寺內建一幢兩層小樓。蔣介石和宋美齡多次在此避暑,這幢小樓位於香山寺內東南側,被稱為“蔣宋別墅”。解放後,香山寺又進行了多次修葺,改造工程從2002年年底到2003年四月上旬完成,歷時100天,創造了 中國 寺院速度之最。這也是香山寺歷史上的第五次修複,新香山寺借鑒唐代風格,對蔣宋樓,乾隆御碑亭,衣缽塔等作為歷史文物予以修繕、保留、保護。在原址上 新建 了鐘樓、鼓樓、大雄寶殿,整修了天王殿、羅漢殿、步游道等。

香山寺景點

石樓

石樓

武則天“香山賦詩奪錦袍”

在1300多年前的唐朝,武則天在 洛陽 稱帝,非常鐘情於伊闕山水,也很喜歡位於其中的清幽雅緻的香山寺,她經常在香山寺中 石樓 坐朝(據〈大唐傳載〉記述)併在 石樓 留下了千年為人們所傳頌的典故“香山賦詩奪錦袍”,在一次春游香山寺時,武則天別出心裁,主持了一次“ 龍門 詩會”,歷史上有名的“香山賦詩奪錦袍”即由此而來。宋代人計有功在《唐詩紀事》捲十一中,對此有妙趣橫生的記述:“武后游 龍門 ,命群臣賦詩,先成者賜以錦袍,左史東方虯詩成,拜賜,坐未安,之問詩後成,文理兼美,左右莫不稱善,乃奪錦袍賜之”。唐代詩風很盛,武則天對勝出者“賜以錦袍”,獎品不見得貴重,但卻是難得的榮譽,群臣當然各不相讓,奮力爭奪。首先成詩的是左史東方虯:“春雪滿空來,觸處如花開,不知園裡樹,若個是真梅”,武則天覺得東方虯文思敏捷,又才華出眾,立即把錦袍賜給了他,而此時,多數大臣也相繼成詩,經當眾誦讀,一致認為宋之問的七言詩更在東方虯之上,武則天遂決定把錦袍賜給宋之問,“香山賦詩奪錦袍”也成了詩壇上的一段佳話。而這段典故所發生的地點--- 石樓 就位於香山寺內。

九老堂

九老堂

白居易與“香山九老會”

“停宮致仕”後,白居易更加放情於山水,賞玩泉石風月。因慕戀香山寺清幽,白居易常住寺內,自號“香山居士”並把這裡作為了自己最終的歸宿,在他七十四歲時,和遺老胡杲,吉皎,鄭據,劉真,盧貞,張渾等6人先是結成了“尚齒七老人會”,後來,又有百歲之人李元爽,95歲的禪師如滿加入,號稱“香山九老”,終日吟詠於香山寺的堂 上林 下,寫下了許多歌詠 龍門 山水及香山寺的詩篇。“空門寂靜老夫閑,伴鳥隨雲往複還,家釀滿瓶書滿架,半移生計入香山”《香山寺二絕》這裡所描繪的,正是白居易晚年生活的寫照。為保存詩稿,白居易又把自己從大和三年(公元829年)到開成五年(公元840年)所作的詩,共800首,合成12捲,取名《白氏洛中集》收藏在香山寺藏經堂內。 會昌 六年(公元846年)白居易在 洛陽 履道里私第去世,家人遵囑將其葬於香山寺附近如滿法師塔之側。

白居易

白居易

籌資重修香山寺

盛唐以後,經過“安史之亂”,香山寺因年久失修,漸趨衰敗,至白居易任 河南 尹之時,香山寺已是蕭條至極,唐文宗大和三年(公元829年),白居易來洛任 河南 尹,他閑暇時常在伊闕山水間流連,想修複香山寺,卻因財力有限,未能如願。大和六年(公元832年),好友元稹去世,白居易將為元稹撰寫墓誌銘所得的酬金悉數拿出,費時3個多月,重修了香山寺,使衰敗的舊寺的亭台樓閣換了新顏,並撰寫了《修香山寺記》一文。後來白居易又於唐文宗開成五年(公元840年)再次出資修複藏經堂,並收集綴補5000多捲佛經,藏入其中,可以說白居易為唐香山寺的再興竭盡全力,名山名寺與名人相得益彰,白居易重修後,香山寺再次聲名大振,一時間游人絡繹不絕。 乾隆與香山寺

乾隆與香山寺

乾隆御碑亭

清乾隆十五年(公元1750年)九月,清高宗弘曆到中嶽封禪,至 洛陽 巡游 龍門 香山寺,感懷賦詩《香山寺二首》開篇第一句即為稱頌香山寺“ 龍門 凡十寺,第一數香山”,這首詩被人們當時鐫刻在石碑之上,並建御碑亭,該御碑亭位於香山寺內東南側,已有兩百多年的歷史,這首詩稱頌了香山寺及美麗的伊闕風貌,並且在最後一句流露出對白居易的敬佩之情“慮輸白少傅,已著祖生鞭”展現了一代君主謙遜的品格。乾隆碑上這首詩除了讓我們欣賞到行、草的書法藝術,更讓我們進一步瞭解一代帝王的謙虛品質,也是對我們後人的鞭策。

蔣宋別墅

蔣宋別墅

蔣介石的“別墅”,楊成武的牢獄。

1936年,為蔣介石慶祝五十壽辰,地方政府選擇香山寺南側建了一幢兩層小樓,被稱為蔣宋別墅。當時蔣介石於 1936年10月29日從 西安 乘火車到達 洛陽 (東站)來到 洛陽 是以“避壽”為名,實則布暑“ 西北 剿共”計劃,他於10月31日在別墅慶祝了自己的五十壽辰,參加人員有張學良,閻錫山等,之後他視察了 洛陽 軍校、 洛陽 電廠,檢閱了重炮部隊,並和夫人宋美齡三次往複 洛陽 ,去安撫非嫡系部隊 太原 的閻錫山, 濟南 的韓復榘,綏遠的傅作義,於12月初離洛到 西安 ,在 洛陽 共獃了36天,基本都住在香山寺蔣宋別墅。

1936年的“豪華別墅”,在三十年後一度成為楊成武將軍的“牢獄”。1968年的3月底解放軍代總參謀長楊成武將軍因受林彪集團迫害,被秘密關押在香山寺。將軍和家人在這幢小樓內度過了失去自由的幾個春秋,不准出房門,更不准下樓,每天飯菜定量,不夠也不准添,夏天蚊叮蟲咬,冬天手腳凍爛,房門均不得關閉。1970年,將軍78歲的母親因病去世,臨終想吃一個雞蛋也沒能如願。直到1971年1月離開,楊成武將軍被羈押於此兩年多,沒有下過一次樓,監牢之苦在盡嘗之中。

溫馨提示 小貼士 景區游覽路線 門票講解等小貼士:游覽景區,看游覽路線,景區為互聯網+智慧景區,關註公眾號有購票、語音講解、互動體驗、智慧停車、 龍門 頻道、導覽地圖等等;覽閱公眾號上的信息,全方位瞭解,對游覽景區有很大幫助(詳見上一篇 龍門石窟 游記之西山石窟)

溫馨提示 小貼士 景區游覽路線 門票講解等小貼士:游覽景區,看游覽路線,景區為互聯網+智慧景區,關註公眾號有購票、語音講解、互動體驗、智慧停車、 龍門 頻道、導覽地圖等等;覽閱公眾號上的信息,全方位瞭解,對游覽景區有很大幫助(詳見上一篇 龍門石窟 游記之西山石窟)

東山石窟給觀賞者的是惋惜,完美是人定義追求的境界,但不完美是萬物直觀真實的呈現,人生又何嘗不是如此,事與願違,但最後總會學著釋然......

香山寺的清雅可以讓你飄然脫俗, 雖然只是那麼一瞬間的心靈除塵,也很知足感恩......

宋金時期香山寺猶存,元末廢棄, 清康 熙年間重修,乾隆皇帝曾巡幸香山寺,稱頌“ 龍門 凡十寺,第一數香山”,這句詩摘自他當時所作的詩《香山寺二首》,被鐫刻在石碑之上,位於香山寺的乾隆御碑亭就矗立著這塊石碑,已有兩百多年了,清末民國初年,香山寺又漸荒蕪了,1936年香山寺進行重新修建後,為蔣介石慶祝五十壽辰而在寺內建一幢兩層小樓。蔣介石和宋美齡多次在此避暑,這幢小樓位於香山寺內東南側,被稱為“蔣宋別墅”。解放後,香山寺又進行了多次修葺,改造工程從2002年年底到2003年四月上旬完成,歷時100天,創造了 中國 寺院速度之最。這也是香山寺歷史上的第五次修複,新香山寺借鑒唐代風格,對蔣宋樓,乾隆御碑亭,衣缽塔等作為歷史文物予以修繕、保留、保護。在原址上 新建 了鐘樓、鼓樓、大雄寶殿,整修了天王殿、羅漢殿、步游道等。

香山寺景點

武則天“香山賦詩奪錦袍”

在1300多年前的唐朝,武則天在 洛陽 稱帝,非常鐘情於伊闕山水,也很喜歡位於其中的清幽雅緻的香山寺,她經常在香山寺中 石樓 坐朝(據〈大唐傳載〉記述)併在 石樓 留下了千年為人們所傳頌的典故“香山賦詩奪錦袍”,在一次春游香山寺時,武則天別出心裁,主持了一次“ 龍門 詩會”,歷史上有名的“香山賦詩奪錦袍”即由此而來。宋代人計有功在《唐詩紀事》捲十一中,對此有妙趣橫生的記述:“武后游 龍門 ,命群臣賦詩,先成者賜以錦袍,左史東方虯詩成,拜賜,坐未安,之問詩後成,文理兼美,左右莫不稱善,乃奪錦袍賜之”。唐代詩風很盛,武則天對勝出者“賜以錦袍”,獎品不見得貴重,但卻是難得的榮譽,群臣當然各不相讓,奮力爭奪。首先成詩的是左史東方虯:“春雪滿空來,觸處如花開,不知園裡樹,若個是真梅”,武則天覺得東方虯文思敏捷,又才華出眾,立即把錦袍賜給了他,而此時,多數大臣也相繼成詩,經當眾誦讀,一致認為宋之問的七言詩更在東方虯之上,武則天遂決定把錦袍賜給宋之問,“香山賦詩奪錦袍”也成了詩壇上的一段佳話。而這段典故所發生的地點--- 石樓 就位於香山寺內。

白居易與“香山九老會”

“停宮致仕”後,白居易更加放情於山水,賞玩泉石風月。因慕戀香山寺清幽,白居易常住寺內,自號“香山居士”並把這裡作為了自己最終的歸宿,在他七十四歲時,和遺老胡杲,吉皎,鄭據,劉真,盧貞,張渾等6人先是結成了“尚齒七老人會”,後來,又有百歲之人李元爽,95歲的禪師如滿加入,號稱“香山九老”,終日吟詠於香山寺的堂 上林 下,寫下了許多歌詠 龍門 山水及香山寺的詩篇。“空門寂靜老夫閑,伴鳥隨雲往複還,家釀滿瓶書滿架,半移生計入香山”《香山寺二絕》這裡所描繪的,正是白居易晚年生活的寫照。為保存詩稿,白居易又把自己從大和三年(公元829年)到開成五年(公元840年)所作的詩,共800首,合成12捲,取名《白氏洛中集》收藏在香山寺藏經堂內。 會昌 六年(公元846年)白居易在 洛陽 履道里私第去世,家人遵囑將其葬於香山寺附近如滿法師塔之側。

籌資重修香山寺

盛唐以後,經過“安史之亂”,香山寺因年久失修,漸趨衰敗,至白居易任 河南 尹之時,香山寺已是蕭條至極,唐文宗大和三年(公元829年),白居易來洛任 河南 尹,他閑暇時常在伊闕山水間流連,想修複香山寺,卻因財力有限,未能如願。大和六年(公元832年),好友元稹去世,白居易將為元稹撰寫墓誌銘所得的酬金悉數拿出,費時3個多月,重修了香山寺,使衰敗的舊寺的亭台樓閣換了新顏,並撰寫了《修香山寺記》一文。後來白居易又於唐文宗開成五年(公元840年)再次出資修複藏經堂,並收集綴補5000多捲佛經,藏入其中,可以說白居易為唐香山寺的再興竭盡全力,名山名寺與名人相得益彰,白居易重修後,香山寺再次聲名大振,一時間游人絡繹不絕。

乾隆御碑亭

清乾隆十五年(公元1750年)九月,清高宗弘曆到中嶽封禪,至 洛陽 巡游 龍門 香山寺,感懷賦詩《香山寺二首》開篇第一句即為稱頌香山寺“ 龍門 凡十寺,第一數香山”,這首詩被人們當時鐫刻在石碑之上,並建御碑亭,該御碑亭位於香山寺內東南側,已有兩百多年的歷史,這首詩稱頌了香山寺及美麗的伊闕風貌,並且在最後一句流露出對白居易的敬佩之情“慮輸白少傅,已著祖生鞭”展現了一代君主謙遜的品格。乾隆碑上這首詩除了讓我們欣賞到行、草的書法藝術,更讓我們進一步瞭解一代帝王的謙虛品質,也是對我們後人的鞭策。

蔣介石的“別墅”,楊成武的牢獄。

1936年,為蔣介石慶祝五十壽辰,地方政府選擇香山寺南側建了一幢兩層小樓,被稱為蔣宋別墅。當時蔣介石於 1936年10月29日從 西安 乘火車到達 洛陽 (東站)來到 洛陽 是以“避壽”為名,實則布暑“ 西北 剿共”計劃,他於10月31日在別墅慶祝了自己的五十壽辰,參加人員有張學良,閻錫山等,之後他視察了 洛陽 軍校、 洛陽 電廠,檢閱了重炮部隊,並和夫人宋美齡三次往複 洛陽 ,去安撫非嫡系部隊 太原 的閻錫山, 濟南 的韓復榘,綏遠的傅作義,於12月初離洛到 西安 ,在 洛陽 共獃了36天,基本都住在香山寺蔣宋別墅。

1936年的“豪華別墅”,在三十年後一度成為楊成武將軍的“牢獄”。1968年的3月底解放軍代總參謀長楊成武將軍因受林彪集團迫害,被秘密關押在香山寺。將軍和家人在這幢小樓內度過了失去自由的幾個春秋,不准出房門,更不准下樓,每天飯菜定量,不夠也不准添,夏天蚊叮蟲咬,冬天手腳凍爛,房門均不得關閉。1970年,將軍78歲的母親因病去世,臨終想吃一個雞蛋也沒能如願。直到1971年1月離開,楊成武將軍被羈押於此兩年多,沒有下過一次樓,監牢之苦在盡嘗之中。